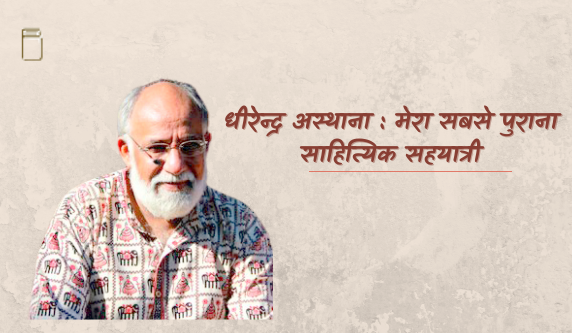

धीरेन्द्र अस्थाना को मैं पिछले तीस

इकतीस बरस (यह संस्मरण 2005 में लिखा गया था) से

जानता हूं या कम से कम जानने का दावा तो कर ही सकता हूं। 1973 के आस

पास वह मुजफ्फरनगर से नया नया देहरादून आया था और देहरादून के उस वक्त के

बेहद सक्रिय साहित्यिक माहौल में अपने लिए जगह तलाश रहा था। वहां पर तब

सुभाष पंत, सुरेश उनियाल, अवधेश, ब्रह्मदेव, शशि

प्रभा शास्त्री आदि खूब सक्रिय थे। उस वक्त हम सबके मिलने का

ठिया हुआ करता था ओल्ड कनाट प्लेस में वेनगार्ड प्रेस। वहां सबके सम्पर्क सूत्र थे

देहरादून के एकमात्र रजिस्टर्ड कवि, सलाहकार, संपादक, यारों के

यार, सब लिखने वालों के लिए चाय, बीड़ी, सिगरेट, दारू और

उधार का जुग़ाड़ करने वाले, सब मित्रों

की रचनाओं के पहले पाठक और श्रोता और सबके लिए मिलन स्थली के स्थायी ठीये वैनगार्ड

प्रेस के कर्ता धर्ता और वेनगार्ड नाम के उस वक्त के भारत के एकमात्र द्विभाषिक

अखबार के संपादक, प्रूफरीडर, कम्पोजीटर, क्लर्क, एकांउटेंट

यानी ऑल इन वन सुखवीर विश्वकर्मा उर्फ कविजी।

मैं कवि जी की शागिर्दी में

कविताएं लिखना सीख रहा था और किसी बड़ी रचना के बाहर आने का बेसब्री से इंतजार

कर रहा था। ये बात अलग थी कि मैं उस वक्त के चलन के हिसाब से उनके पास अतुकांत

कविता ले कर जाता था और वे कुछ ही मिनटों में मेरी किसी भी अतुकांत कविता को 16 मात्रा

वाली तुकांत कविता में बदल डालते थे और हाथों हाथ कम्पोजीटर को आवाज दे कर वेनगार्ड

के कम्पोज हो रहे अंक में छापने के लिए दे भी देते थे। ये मेरे साथ ही नहीं, सभी

मित्रों की कविताओं के साथ होता था। तो इन्हीं कविजी के यहां धीरेन्द्र अस्थाना से

मेरा परिचय हुआ। बेहद दुबला पतला सा लड़का, बमुश्किल

सत्रह बरस की उम्र, चेहरे पर उग आने को बेताब बेतरतीब

सी दाढ़ी और मुंह पर ढेर से मुंहासे। मोटे फ्रेम में जैसे बहुत पीछे से झांकती

आंखें। धीरेन्द्र अस्थाना के हाथ में उन दिनों कविताओं की एक डायरी और मुड़ा हुआ

दिनमान हुआ करते थे और अगर हाल ही में उसकी कोई रचना छपी होती थी तो उसकी एक कॉपी भी।

धीरेन्द्र अस्थाना तब लम्बे

लम्बे डग भरते हुए चला करता था। कपड़े उसके बेहद

मामूली होते थे और अगर सर्दियां हुईं तो एक मोटा सा कोट पहने होता था वह। तब वह

बारहवीं की परीक्षा दे चुका था और मैं मार्निंग कॉलेज से बीए कर रहा था और दिन भर की एक

टुच्ची सी नौकरी से चिपका हुआ था। हमारी अक्सर मुलाकात हो जाती। कविजी के पास दिन

भर आने जाने वालों का जमावड़ा लगा रहता था और कोई भी कहीं से भी घूमता घामता

वहां दिन में कम से कम एक बार जरूर ही पहुंच जाता था। बाहर से आने वाले साहित्यकार

भी वहीं मिल जाते। हम सब का तो वह स्थायी ठीया था ही। देहरादून में आने के बाद

भी धीरेन्द्र अस्थाना की कुछेक रचनाएं छपी थीं और वह साहित्यिक गोष्ठियों में

कविताएं सुनाने लगा था। तब वह एक भीषण दौर से गुज़र रहा था और अपने लिए राह तलाश रहा

था कि उसे किस किस्म के साहित्य से जुड़ना है। उसके सामने कई संकट थे। आर्थिक

तो थे ही, घर पर वह अपने पिता द्वारा फालतू करार

दिया गया था और वहां उसकी कोई पूछ नहीं थी। छ: भाई बहनों में सबसे बड़ा धीरेन्द्र अपने

घर में विद्रोही करार दिया गया था। उसकी अपने पिता से बिल्कुल नहीं पटती थी और उसे

अक्सर घर पर पिता से पिटना पड़ता या मां को पिटने से बचाना पड़ता। अपने बाप की

निगाह में वह एक आवारा, निट्ठला और अराजक आदमी था जिसे ढंग से

अपनी जिंदगी जीने का भी हक नहीं था। इन सारी बातों की

वजह से वह घर जाना टालता।

धीरेन्द्र उन दिनों देहरादून के

एक उपनगर प्रेम नगर में रहता था। वहां तक बस में जाने के आठ आने लगते

थे और धीरेन्द्र को दिन भर की सारी गतिविधियों से बचा कर ये आठ आने अपने पास रखने ही

पड़ते थे। इस आखिरी अट्ठनी के खर्च हो जाने का मतलब आठ किलोमीटर पैदल चलना होता

था। तब प्रेम नगर के लिए आखिरी बस शायद सात बीस पर जाया करती थी। जब तक रोडवेज की

बस थी तो धीरेन्द्र कोशिश करता, उस बस को लेने की लेकिन जब आठ सीटर

विक्रम शुरू हुए और रात देर तक चलने भी लगे तो धीरेन्द्र वापिस घर जाने

में आलस भी करने लगा था। घर नाम की जगह का यह आतंक

धीरेन्द्र की बाद की कई कहानियों में देखा जा सकता है। घर से उसके तने हुए संबंधों

का सबसे बड़ा प्रमाण ये था कि उसकी सारी चिट्ठी पत्री उसके दोस्त की दुकान जुनेजा

जनरल स्टोस, प्रेम नगर के पते पर आती थी।

वह तब अक्सर आर्थिक संकट में रहा करता

था। मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्तर पर वह अकेला और निरीह जान पड़ता था लेकिन फिर भी

वह कुछ कर गुजरने के जोश से लबरेज था। तब तक कुछ उसकी प्रेम कहानियां पंजाब केसरी के

मंगलवार को छपने वाले रंगीन पन्नों पर छपने लगीं थीं और उनके एवज में उसे सैकड़ों

की तादाद में पंजाब और यूपी के कोने कोने से जवान पाठिकाओं के प्रेम पगे खत आने लगे

थे। अक्सर उसकी कहानी को पहला पुरस्कार मिल जाता और साथ में बीस रुपये की राशि भी।

उन दिनों वह खूब पढ़ रहा था लेकिन पूरा दिन गुजारने लायक कुछ भी न होने के कारण वह

लगभग बेकार सा सारा सारा दिन इधर उधर घूमता फिरता रहता। उसे नौकरी की बेहद जरूरत

थी।

तब तक धीरेन्द्र बीड़ी और कभी

कभार शराब पीने लगा था। रात को दोस्तों के पास देहरादून में ही रह जाता। उसकी

शामें अक्सर कविजी, देशबंधु, अवधेश

वगैरह के साथ गुजरने लगीं थीं। इन लोगों के साथ शाम गुजारने का मतलब

एक ही होता था शराब। यह शराब कच्ची वाली भी हो सकती थी, राजपुर

में तिब्बतियों के ठीये पर बिकने वाली छांग भी या

मच्छी बाजार के ठेके पर खड़े खड़े पी जाने वाली ठर्रा भी।

तब तक देशबंधु से

धीरेन्द्र की गहरी छनने लगी थी। देशबंधु के पास एक नौकरी थी, साइकिल

थी, बीड़ी के बंडल थे और रहने के लिए सरकारी क्वार्टर था, यानी

सीमित अर्थों में अय्याशी के सारे साधन। देशबंधु को फिल्में देखने का बहुत शौक था और उसे

कम्पनी देने के लिए मिल गया था धीरेन्द्र। दोनों को कभी भी कहीं भी एक साथ देखा जा

सकता था।

एक बार देशबंधु

का जन्म दिन था और सारे दोस्त वेनगार्ड के पास ही के एक रेस्तरां में उसका इंतजार

कर रहे थे कि वह आये तो चाय पानी हो और उसे जन्म दिन की बधाई दी जाये। ये बात दो

दिन पहले ही तय हो चुकी थी। हम सब उसका इंतजार कर रहे थे कि तभी कहीं से घूमते

घामते नवीन नौटियाल वहां आ पहुंचा। जब उसे पता चला कि हम देशबंधु का इंतजार कर रहे

हैं तो उसने रहस्योद्घाटन किया कि देशबंधु को आज ही 100 रुपये

साइकिल एडवांस मिला है और वह तो धीरेन्द्र वगैरह के साथ कच्ची शराब पीने

राजपुर गया हुआ है। लम्बा प्रोग्राम है वहां पर।

आज बेशक देशबंधु इस दुनिया में

नहीं है, उसकी रहस्यमय मौत को

बीस बरस से भी ज्यादा गुजर चुके हैं लेकिन धीरेन्द्र उसे आज भी उसी शिद्दत से याद

करता है। उसकी कुछ कहानियां भी हैं शायद धीरेन्द्र के पास जिन्हें वह तरतीब देना

चाहता है। शायद कभी ये काम हो भी जाये।

उन्हीं दिनों धीरेन्द्र ने एक चुतियापा

कर डाला था। कविजी जिस वकील की प्रेस और वेनगार्ड अखबार में काम करते थे, उसके

लौंडेबाजी के किस्सों को लेकर धीरेन्द्र ने एक लम्बी कहानी लिखी थी और उस पर अच्छा

खासा हंगामा मचा था।

उधर पंजाब केसरी में छपने वाली

कहानियों पर आने वाले प्रेम पत्र नुमा खतों की तादाद बढ़ती जा रही थी और धीरेन्द्र

के बाकायदा कुछेक प्रेम प्रसंग चलने लगे थे। उसे अलग अलग शहरों की लड़कियां

मनुहार भरे खत लिख कर अपने शहर बुलातीं। उनके शहर जाना तो दूर, धीरेन्द्र

के लिए उनके खतों के जवाब देने के लिए पोस्टकार्ड खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। तब तक घर

के हालात धीरेन्द्र के पूरी तरह खिलाफ हो चुके थे। वह कई कई घर न जाता। नतीजा ये

हुआ कि उसे घर से ही निकाल दिया गया। धीरेन्द्र भटकता हुआ खाली हाथ कभी कानपुर तो

कभी लखनऊ घूमता रहा। जब कानपुर में था तो एक बार पैसों का जुगाड़ करने के तरीके

के रूप में कामतानाथ जी ने कहा कि कल पहली मई है। रात को कुछ लिख लेना और सुबह

रेडियो स्टेशन पर रिकार्ड करवा आयेंगे। धीरेन्द्र ने मई दिवस की महत्ता पर लेख लिखा और

सुबह वह आकाशवाणी में रिकार्ड भी हुआ। वहां से मिले चैक को कामतानाथ जी के रसूख से

कैश कराया गया और छक कर दारू पी गयी।

लखनऊ वह कवि कौशल किशोर के घर

पर रहा। कौशल किशोर नौकरी पर चला जाता और धीरेन्द्र सारा दिन घर पर पड़ा रहता। रात को एक साथ

कहीं खाने का जुगाड़ करते दोनों। एक बार कौशल सारा दिन और सारी रात घर नहीं आया।

धीरेन्द्र का भूख के मारे बुरा हाल। जेब में फूटी कौड़ी नहीं। कमरे में इधर उधर

तलाश किया कि कहीं रेजगारी ही पड़ी मिल जाये तो काम बने। संयोग से भगवान की

तस्वीर के सामने पड़ी हुई चवन्नी मिल गयी। धीरेन्द्र लपक कर बाहर गया और फुटपाथ पर दो

रोटी और दाल खायी। पेट तो भर गया उस वक्त लेकिन पता नहीं क्या था उस चवन्नी की रोटी

दाल में कि धीरेन्द्र का पेट हमेशा हमेशा के लिए खराब हो गया और आज तीस बरस बीत

जाने पर और दुनिया भर के इलाज करवाने के बाद भी आज तक उसका पेट ठीक नहीं हो पाया है।

1974 में मैं जब देहरादून

छोड़ कर अपनी नौकरी के सिलसिले में हैदराबाद गया तब तक बेशक धीरेन्द्र ने कहानी के

क्षेत्र में कोई कमाल नहीं किया था लेकिन उसकी गति ठीक ठाक चल रही थी। मैं अभी भी

लिखना शुरू नहीं कर पाया था। धीरेन्द्र बीच बीच में छिटपुट नौकरियां करता रहा।

पहले 1970 नाम के अखबार में और फिर वेनगार्ड में ही। तब तक उसने डीएवी कॉलेज में बीए

में एडमिशन ले लिया था। फीस के पैसों का कोई नियमित जुगाड़ नहीं था लेकिन इसका

जिम्मा तब तक दिल्ली जा चुके सुरेश उनियाल ने और देहरादून में देशबंधु ने उठाया।

बाकी कमी धीरेन्द्र खुद मंचों पर गीत गा कर कुछ पैसे कमा कर पूरी कर लिया करता था।

एक ज़माने में धीरेन्द्र बहुत अच्छा गायक हुआ करता था जिसके अवशेष अभी भी उसके गले

में मौजूद हैं। तब तक छात्र आंदोलन की गतिविधियों में धीरेन्द्र बढ़ चढ़ कर

हिस्सा लेने लगा था और अब उसके पास मार्क्सवाद पर किताबें नजर आने लगी थी।

यह बात उल्लेखनीय है कि

देहरादून में एसएफआई की नींव उसी ने रखी थी। वह कोर्स के अलावा

इधर उधर का साहित्य खूब पढ़ने लगा था। धीरेन्द्र बेहद बोल्ड तरीके से शानदार

भाषण देने लगा था इसलिए उसे आगे आने में कोई दिक्कत नहीं आयी थी।

जब 1975 में

एमर्जेंसी लगी तो उस वक्त तक धीरेन्द्र एसएफआई की स्थानीय यूनिट का फाउंडर अध्यक्ष

बन चुका था और सारा दिन डीएवी कॉलेज में मंडराता, और दिन

भर यूनियनबाजी करता नज़र आता। वह फायर ब्रांड किस्म का लीडर बनने की राह पर

चल रहा था। उसने थोड़ी तरक्की कर ली थी और बीड़ी से ऊपर उठ कर चार मीनार तक आ गया

था।

इन्हीं दिनों उसने एक

और लघु उपन्यास लिख मारा जो उस वक्त की युवा पीढ़ी को ले कर कुछ सवाल उठाता था।

धीरेन्द्र के एक क्लास फेलो के पिता जज या किसी ऐसे ही पद पर थे और तय हुआ वे इसका

लोकार्पण करेंगे। उपन्यास वेनगार्ड प्रेस में ही छप रहा थ। जब धीरेन्द्र के सहपाठी

ने वह उपन्यास पढ़ा तो उसने अपने पिता को बताया कि इसमें तो आग ही आग है। नतीजा यह

हुआ कि रातों रात उपन्यास की छपी अनछपी सभी प्रतियां उठवा ली गयीं। वह उपन्यास

फिर कभी नहीं छपा। बाद में इसे संक्षिप्त करके धीरेन्द्र ने लम्बी कहानी युद्धरत

आदमी के नाम से छपवाया।

जब एमर्जेंसी लगी तो तय था

एसएफआइ का सबसे जुझारू नेता होने के नाते धीरेन्द्र पर भी गाज गिरती ही। उसे

कई लोगों की सलाह पर अंडरग्राउंड होना पड़ा और एक बार फिर वह खाली हाथ दर बदर

हुआ। इस बार वह कलकत्ता और कोटा में छिपता रहा।

1976 में सारिका में उसकी आयाम कहानी

छपी। कहानी कई पाठकों को समझ ही नहीं आयी थी। ऐसे पाठकों में से एक थी बंबई की

रहने वाली ललिता बिष्ट। उन दिनों वह अपने अल्मोड़ा में अपने गांव में गयी हुई थी और उसने वहीं यह

कहानी पढ़ी थी। उसने अपनी जिज्ञासाओं को सामने रख कर धीरेन्द्र को खत

लिखा जिसका उसे जवाब मिला। कुछ और सवाल और कुछ और जवाब। सिलसिला चल निकला। शायद धीरेन्द्र

अपने आप में ऐसा अकेला लेखक रहा होगा जो एक अनजान, युवा

पाठिका के पत्र पा कर उनके जवाब में कुछ भली और अच्छी लगने वाली प्रेम पगी

बातें लिखने के बजाये लम्बे लम्बे खतों में ललिता को

मार्क्सवाद की बारीकियां समझा रहा था। उस वक्त धीरेन्द्र की उम्र मात्र बीस इक्कीस

बरस थी और ललिता उम्र में उससे छ: महीने बड़ी थी। शायद उसी मार्क्सवाद का असर रहा

होगा या उससे बचने की चाहत, 1978 के जून की 13 तारीख

सुबह सुबह ललिता बिष्ट अपना घर बार हमेशा के लिए छोड़ कर धीरेन्द्र के घर प्रेमनगर

आ धमकी। धीरेन्द्र उस वक्त सो रहा था। ललिता ने बताया मैं घर छोड़ आयी हूं।

धीरेन्द्र को काटो तो खून नहीं। जहां अपने रहने और एक कप चाय का ठिकाना न हो, वहां एक

अनजान और जिंदगी में पहली बार रू ब रू चेहरा दिखा रही घर छोड़ कर हाथ में अटैची

लिये चली आ रही ललिता बिष्ट नाम की इस छुटकी सी लड़की का क्या करे। न हाथ में

नौकरी और न जेब में दो वक्त के खाने के पैसे। लेकिन शायद चीजें इसी रूप में होनी थीं।

धीरेन्द्र ललिता को ले कर

देहरादून आया। यार दोस्तों से सलाह की। आखिर वह एसएफआई का फाउंडर प्रेसिडेंट था। आनन फानन

में सब कुछ तय हो गया। मदद के लिए सैकड़ों हाथ और सैकड़ों रुपये जुट गये और दोनों

की शादी हो गयी। कन्यादान देशबंधु ने किया और वर पक्ष की तरफ से सारे यार दोस्त

शामिल हुए। हनीमून मनाया गया चक्खू मोहल्ले में देशबंधु के छोटे से कमरे में। दोनों को

कमरे में छोड़ कर देशबंधु नाइट शो में दिग्विजय थियेटर में फिल्म देखने चला गया।

बाद में दो तीन दिन बाद दोनों

राजपुर रोड पर भीमसेन त्यागी जी के घर गये। अभी ये लोग खाना खा ही रहे थे कि

दिल्ली से त्यागी जी के लिए फोन आ गया कि उनके

कथाकार मित्र सुदर्शन चोपड़ा की मृत्यु हो गयी है। त्यागी जी को सपत्नीक निकलना

पड़ा। कहा उन्होंने – लो संभालो घर अब दो चार दिन के लिए और खूब मनाओ हनीमून।

तीन दिन बाद जब त्यागीजी वापिस

लौटे तो साथ में लाये थे धीरेन्द्र के लिए राजकमल प्रकाशन की नौकरी का

प्रस्ताव। इससे अच्छी खबर क्या हो सकती थी धीरेन्द्र

के लिए। जैसे ललिता अपने लिए पूरे इंतजाम करके ही चली थी। और इस तरह से धीरेन्द्र

दिल्ली चला आया। ललिता को अपनी मां के पास अमानत की तरह छोड़ कर कि सब कुछ ठीक

होते ही वह ललिता को दिल्ली ले जायेगा।

धीरेन्द्र किस्मत का धनी निकला कि न उसे

सिर्फ राजकमल की नौकरी मिली बल्कि ऑफिस के ठीक पीछे वाली गली में गेस्ट हाउस

(जहां इस समय राजकमल प्रकाशन का कार्यालय है) में रहने की जगह भी। और क्या चाहिये

था उसे। नौकरी चल निकली। धीरेन्द्र ने मैनेजमेंट की उम्मीदों से कहीं अच्छा काम करके

दिखाया। जो नौकरी तीन सौ रुपये से शुरू हुई थी, जल्दी ही

सात सौ रुपये की हो गयी। शीला संधू जी पगार वाले दिन धीरेन्द्र को अलग से

सबकी नजर बचा कर सौ पचास रुपये पकड़ा देतीं।

धीरेन्द्र के पास जब पैसे आने

लगे तो उसने ललिता को दिल्ली लाने की योजना बनायी। दो तीन बार बनी बनायी योजना खटाई में

पड़ गयी। एकाध बार ललिता बीमार हो गयी या कोई और कारण रहा। एक बार ऐसा हुआ कि

देहरादून से अवधेश आ गया। दोनों ने तय किया कि एकाध दिन बाद दोनों एक साथ देहरादून

जायेंगे। इस बीच रात के वक्त दारू कांड का प्रोग्राम बन गया और दोनों रात के वक्त

यूपी बार्डर पर पीने चले गये। देर रात तक पीते रहे। धीरेन्द्र को पता ही नहीं चला कि

वह पीते पीते कब सो गया। जब उसकी नींद खुली तो सुबह के नौ बज रहे थे। वह एक ढाबे

नुमा होटल के बाहर चारपाई पर रात भर सोया रहा था। अवधेश का कहीं पता नहीं था।

जेब में से पैसे गायब थे और गेस्ट हाउस की चाबी भी साथ में गायब। धीरेन्द्र घबराया।

गेस्ट हाउस का मामला। ऑफिस के हिसाब से तो वह वह छुट्टी ले कर देहरादून गया हुआ है

और इधर चाबी गायब। जेब में वापिस जाने लायक पैसे भी नहीं। होटल वाले से पूछा तो

उसने बताया कि आपके साथ जो ठिगना सा आदमी था, वह रात को चाबी ले गया था। अब

धीरेन्द्र ने उस होटल वाले से दो रुपये उधार लिये और किसी तरह वापिस गेस्ट हाउस पहुंचा। देखा

तो वहां पर अवधेश महाराज जी आराम से लम्बी तान कर सो रहे हैं। धीरेन्द्र जब

बिगड़ा तो अवधेश का जवाब था अब रात को तुम्हें इतने नशे में उठा कर कैसे लाता और जेब

में पैसे भी कैसे छोड़ता। पैसे और चाबी मैं इसीलिए ले आया था और तुम्हारे लिए

चारपाई का इंतजाम कर आया था। बल्कि होटल वाले से कह भी आया था कि तुम्हें बस के

पैसे दे दे।

खैर, उस दिन तो

नहीं लेकिन बाद में ललिता दिल्ली आयी और बाकायदा धीरेन्द्र का घर बसा। अपनी कमाई से

धीरेन्द्र का अपना पहला घर। धीरेन्द्र अपने काम को ले कर शुरू से ही बहुत मेहनती

है। वहां भी उसने मेहनत की। अब दिल्ली थी तो तय था दिल्ली का साहित्यिक माहौल भी

साथ में था। आस पास ढेर सारे दोस्त थे, लेखक थे, पत्रिकाएं

थीं, संपादक थे, लिखने और छपने के ज्यादा मौके थे, प्रकाशक

थे, चुनौतियां थीं, डर थे, महानगर

का आतंक था, नाटक थे, फिल्में

थीं, लड़ाइयां थीं, लड़ने की हिम्मत थी, तरक्की

के मौके थे, चुतियापे भी थे और कोरे आश्वासन भी।

निश्चित ही आर्थिक संकट भी थे और अनिश्चितता की सिर पर लटकती तलवार भी थी। और थे बीच बीच में

शराब के दौर। लेकिन इन सब के बीच में था अपने घर का सुकून। ललिता का साथ और एक

टिमटिमाती सी उम्मीद कि बेहतर दिन बस, आने ही वाले हैं।

ललिता की बात चली है तो उसी की

बात सही। धीरेन्द्र को धीरेन्द्र बनाने में और धीरेन्द्र बनाये रखने

में ललिता का बहुत बड़ा हाथ है। उसने धीरेन्द्र का हर हाल में साथ दिया है। उसे मानसिक

बल तो दिया ही है, उसकी हर तरह की ज्यादतियां भी सही

हैं। घर को अच्छी तरह से चलाते रहने के लिए उसने खुद कई

तरह के काम किये हैं। ट्यूशनें पढ़ाई हैं, अनुवाद

किये हैं और कई दूसरे काम किये हैं। धीरेन्द्र खुद यह महसूस करता है कि वह जब भी कमजोर

पड़ा है, किसी यार दोस्त ने

नहीं, बल्कि ललिता ने ही उसे सहारा दिया है और उसे कई बार बेहद विकट स्थितियों

से निकाला है। कई बार ललिता मजाक में कहती है कि उसके तीन बेटे हैं जिनका उसे

ख्याल रखना पड़ता है। दो अपने और एक सास का। और ये सास वाला बेटा कुछ ज्यादा ही बिगड़ा

हुआ है और ज्यादा ध्यान मांगता है।

राजकमल प्रकाशन में धीरेन्द्र

का काम और लिखना ठीक ठाक चल रहा था। नये नये दोस्त बन रहे थे और पुराने

दोस्त अपनी औकात दिखा रहे थे। तभी एक हंगामा हुआ और सब कुछ उलटा पुलटा हो

गया। धीरेन्द्र की एक कहानी चार किस्तों में छपी रविवार साप्ताहिक में। अब जहां

इतने दोस्त बन रहे थे तो राजकमल में ही धीरेन्द्र की तरक्की से जलने वाले दुश्मन भी

बन ही रहे थे। सच तो ये था कि ये कहानी राजकमल प्रकाशन के अंदरूनी माहौल को ले कर ही

लिखी गयी थी। किसी सगे दुश्मन ने इस कहानी आदमीखोर की चारों किस्तों की फाइल शीला

जी की मेज पर पहुंचा दी।

तय है धीरेन्द की पहली ही नौकरी

पर उसी दिन पूर्ण विराम लग गया। लेकिन राधाकृष्ण प्रकाशन में ज्यादा वेतन

वाली दूसरी दूसरी बेहतर नौकरी धीरेन्द्र का इंतजार

कर रही थी। फौरन धीरेन्द्र ने वह नौकरी लपकी। अलबत्ता, राजकमल

प्रकाशन के गेस्ट हाउस जैसी सुभीते और मुफ्त की जगह हाथ से जाती रही।

उन दिनों कन्हैया लाल नंदन जी

की एक किताब छप रही थी जिसके प्रूफ धीरेन्द्र को पढ़ने के लिए थे। वह एक अच्छा

प्रूफ रीडर माना जाता था और इस तरीके से कुछ अतिरिक्त कमाई किया करता था। इसी किताब के

सिलसिले में उसकी नंदन जी से मुलाकातें हुईं और दिनमान के दफ्तर के चक्कर लगे। जब

भी धीरेन्द्र 10 दरियागंज स्थित दिनमान के ऑफिस जाता

तो बलराम गाना शुरू कर देता – दीवारो दर को गौर से पहचान लीजिये। इस अंजुमन में

आपको आना है बार बार। पहले तो धीरेन्द्र न समझ पाता कि माजरा क्या है लेकिन जब उसे

टाइम्स ऑफ इंडिया के खूबसूरत लैटरपैड पर छपा दिनमान में नौकरी का पत्र मिला तो

उसे समझ आया कि ये रहस्य था बलराम के गाने के पीछे।

दिनमान की नौकरी ने धीरेन्द्र

को पत्रकारिता के, मेहनत के, क्वालिटी

के, डेडलाइन के और अपने आप पर भरोसा करने के गुर सिखाये। चाहे अखबार हो

या पत्रिका, जो सीखना चाहे, उसे लिए

खुले मैदान की तरह होती है। ये आप पर है कि कितना सीख कर आपकी तसल्ली हो

जाती है। धीरेन्द्र ने पत्रकारिता के सारे गुर वहीं

सीखे। दिनमान जैसी पत्रिका में काम करने का मतलब एक से एक वरिष्ठ रचनाकारों, पत्रकारों

की रचनाओं के पहले पाठ से गुजरना और उसे पत्रिका के उपलब्ध पन्नों के हिसाब से

कतर ब्योंत करके फिट करना। एक तरफ डैड लाइन होती है तो दूसरी तरफ सीमित जगह।

रचना बड़ी भी हो सकती है और बड़े और सम्मानित संपादक और साहित्यकार की भी। तलवार की

धार पर चलने का काम शायद यही होता है। जरा सी चूक और नौकरी पर भी बात आ सकती है।

दिनमान में धीरेन्द्र की नौकरी

चली पांच बरस। नये संपादक सतीश झा से उसकी पटरी नहीं बैठी और उसने इस्तीफा

दे दिया। इस नौकरी के बाद वह दिल्ली से प्रकाशित होने जा रहे हिन्दी के पहले

साप्ताहिक अखबार चौथी दुनिया का मुख्य उप संपादक

बना। ललिता अब तक बड़े बेटे की मां बन चुकी थी।

अब तक धीरेन्द्र बेदिल दिल्ली

के मिजाज़ को अच्छी तरह से पहचान चुका था। दिल्ली में धीरेन्द्र की पहली नौकरी 3 बरस 4 महीने, दूसरी

नौकरी 8 महीने और ये तीसरी नौकरी 5 बरस कुछ

महीने चली। अब तक उसकी कुछेक किताबें आ चुकी थीं और उसकी कहानियो की एक

खास तरह की खनक लिये भाषा की वजह से नोटिस लिया जाने लगा था। अपनी कहानियों और

किताबों की वजह से देश भर के लेखकों और पत्रिकाओं के संपादकों से उसका परिचय हो चुका

था। दिनमान के दिनों के दौरान बने संबंध भी बहुत थे। इसलिए जब पता चला कि संतोष

भारतीय चौथी दुनिया निकाल रहे हैं तो धीरेन्द्र उनके पास नौकरी के लिए गया। वे उसे

पहले रविवार में छाप चुके थे। नये सिरे से परिचय की जरूरत नहीं थी। उसे पहले ही दिन से

रख लिया गया।

चौथी दुनिया

ने धीरेन्द्र के भीतर के पत्रकार को और निखारा। उसने कई महत्त्वपूर्ण फीचर किये।

लेकिन जब चौथी दुनिया बंद हुआ तो धीरेन्द्र एक बार फिर सड़क पर था। हालांकि अब तो

उसका खुद का घर था, बेशक उसकी जेब में पैसे नहीं थे। होते

भी कैसे। उसकी कोई भी नौकरी इतनी लम्बी नहीं चली थी कि पीएफ वगैरह जुड़ पाते।

अब तक यह होता आया था कि धीरेन्द्र अपने संस्थान, अपने

संस्थान के मालिक वगैरह को ही अपनी कहानियों का पात्र बना कर

नौकरियों से हाथ धोता रहा था, पता नहीं कैसे हुआ कि चौथी दुनिया बंद

होने के बाद जब धीरेन्द्र एक बार फिर बेरोजगार हुआ तो बौखला गया। एक

बार फिर उसे सारा जमाना दुश्मन नजर आने लगा। इस बार धीरेन्द्र को लगा कि नहीं, ये साली

दिल्ली ही ऐसी है, बेमुरव्वत और मतलबी, सो इस

बार उसके उपन्यास का निशाना बने दिल्ली के सारे के सारे साहित्यकार, हम

प्याला और हमनिवाला दोस्त, दुश्मन और नजदीकी लोग। वार बहुत भारी

था हालांकि दिल्ली का कसूर इतना साफ और बड़ा नहीं था कि उसे इतनी बड़ी

सज़ा दी जाती। गुज़र क्यों नहीं जाता उपन्यास ने पूरी दिल्ली को ही कटघरे

में खड़ा कर दिया था। इस उपन्यास ने साहित्यिक हलकों में खूब हलचल मचायी। इस उपन्यास

ने धीरेन्द्र की नज़र से अपने आपको देखने के लिए सबके लिए आइने का काम किया।

हर बार की तरह धीरेन्द्र की 9 महीने की

यह बेरोजगारी भी अपने साथ अच्छी खबर ले कर आयी। इस बार की नौकरी मुंबई

में थी और उसे शुरू करनी थी जनसत्ता के मुंबई संस्करण की नगर पत्रिका सबरंग। अब तक यह

पत्रिका रविवार के दिन रंगीन पन्नों के रूप में ही छप रही थी। उसे विधिवत नगर

पत्रिका का आकार दिये जाने से पहले धीरेन्द्र ने खूब होम वर्क किया। शहर में लिखने

वालों और लिखने की संभावना वालों की नब्ज देखी और धमाकेदार शुरुआत की। उसके संपादन

में जनसत्ता के जो पहले रवीवारीय अठपन्ने छपे, उसमें

सीमोन द’ बोउआ की किताब द

सेकेण्ड सेक्स में से ही सारी सामग्री ली गयी थी। यह एक नयी तरह की शुरुआत थी। कोई भी

अखबार अपने रविवार के पन्नों पर इस तरह की सामग्री परोसने का आदी नहीं था और बंबई के

हिन्दी के पाठक तो रविवार की असलाई सुबह इस तरह की सामग्री के बारे में सोच भी नहीं

सकते थे। ये दस्तक थी एक नयी नगर पत्रिका के शुरू होने की।

जब सबरंग विधिवत

छपना शुरू हुआ तो इस 32 पेजी पत्रिका ने मुंबई में इतिहास

रचा। सात आठ हजार से शुरू करते हुए इसकी प्रतियों की संख्या साठ हजार तक

पहुंची। लगभग दस बरस तक छपे सबरंग के 520 अंक तो छपे ही होंगे। इस दौरान इसने

कई विशेषांक निकाले। कवर स्टोरीज दीं। 2000 से अधिक कविताएं, 700 से अधिक

कहानियां, कॉलम, और इतर

सामग्री छापी। सैकड़ों ऐसे लेखक, व्यंग्यकार, कवि, कहानीकार, कॉलम

लेखक आदि तैयार किये जिनके छपने का दायरा सबरंग से शुरू हो कर अखिल भारतीय स्तर तक गया। ऐसे

भी लेखक रहे जो सबरंग में ही छपे और उसके बंद होते ही उनका लेखन भी बंद हो गया।

सबरंग के पन्नों के लिए तब हर घर में रविवार की सुबह छीना झपटी होती थी।

धीरेन्द्र ने सबरंग को स्टार बना दिया

और बदले में सबरंग ने लगातार दस बरस तक धीरेन्द्र अस्थाना, फीचर

एडिटर को स्टार बनाये रखा। उसका फोन हर समय व्यस्त रहता था। उसके छोटे

से केबिन में अमूमन उसके सामने की इकलौती कुर्सी पर एक मेहमान बैठा होता था और

कम से कम दो आदमी बैठने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते थे। वह दो बजे ऑफिस

आता था। तब तक उसके लिए सैकड़ों फोन आ चुके होते थे। जब वह शाम को साढ़े छ: बजे के

करीब ऑफिस ने निकलता था तो उसकी शाम बिक चुकी होती थी। यह शाम किसी फाइव स्टार में

भी हो सकती थी या किसी अच्छे क्लब में भी। वह सचमुच स्टार था। वह फोन पर ही कोई भी

काम करवा सकता था। उसके एक फोन पर उसी दिन बुक कराया गया किसी भी ट्रेन का टिकट

कन्फर्म हो सकता था। वह बाहर से आने वाले किसी भी लेखक मित्र के लिए गाड़ी, होटल, अच्छे

खाने और दारू का इंतजाम कर सकता था। वह किसी को भी छोटा मोटा सम्मान दिलवा

सकता था, आर्थिक मदद दिलवा

सकता था, विज्ञापन दिलवा सकता था, नौकरी के

लिए सिफारिश कर सकता था। उसे कहीं भी बुलवाया जाना हो तो गाड़ी उसे लेने

और घर तक छोड़ने आती थी। उसके सब जगह सम्पर्क थे और वह

कोई भी काम सिर्फ और सिर्फ फोन करके करवा सकता था। शायद ही कभी उसे अकेला देखा गया

हो। हमेशा उसके आगे पीछे झोला उठाने वाले होते। किसी भी आयोजन में धीरेन्द्र

के आस पास मंडराने का मतलब ही दारू की शर्तिया गारंटी होती थी।

ऐसा नहीं था

कि धीरेन्द्र को पता न हो कि ये सारा मजमा, भीड़, लल्लो

चप्पो, खिलाना पिलाना, शराब, सुविधाएं, उपहार, गाड़ी सब

उसे क्यों दिये जा रहे थे। दरअसल धीरेन्द्र जानता था कि जब तक सबरंग है और उसके पास छापने के

लिए हर रविवार 32 अदद रंगीन

पन्ने हैं, ये सब यूं ही चलने वाला है। जब लोग

कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं तो वह क्यों न वसूले। और ये सब पत्रकार और संपादक

धीरेन्द्र अस्थाना कर रहा था। इन सारे पचड़ों में कहानीकार धीरेन्द्र अस्थाना नहीं था।

वैसे भी कहानीकार और पत्रकार धीरेन्द्र अस्थाना दो अलग अलग चेहरे हैं। कहानीकार

लो प्रोफाइल और पत्रकार एक अलग ही तरह की छवि लिये हुए।

दरअसल सबरंग के दिनों में एक

तरह से वह अपने अभावों भरे बचपन का बदला ले रहा था। वह कीमत वसूल कर रहा था।

सत्ता सुख भोग रहा था। उसने बहुत अभाव देखे थे। भूख, अपमान, अभाव, तंगी

क्या होते हैं, वह जानता था और फिर उन दिनों

को जीना नहीं चाहता था। लोग उससे खेल रहे थे और वह सबको चूतिया बना रहा था। बेशक

वह अपनी सेहत गर्क कर रहा था, बेइंतहां दारू पी रहा था, बढ़िया

चिकन खा रहा था, रोज रात बारह बजे के बाद नशे में

धुत्त घर पहुंच रहा था लेकिन उसके पास अपनी इन सारी हरकतों को जस्टीफाई करने

के तर्क थे।

तब धीरेन्द्र की शराबनोशी का यह आलम

था कि लोग बाग धीरेन्द्र अस्थाना को दारू अंदर अस्थाना कहने लगे थे और राजेन्द्र

यादव जी ने एक बार हंस के संपादकीय में जिक्र आने पर यहां तक लिख दिया था कि

धीरेन्द्र अस्थाना भी मोहन राकेश की तरह अपनी शाम की दारू का जुगाड़ करना जानता है।

लेकिन हमेशा चांदनी रात नहीं

रहती और हमेशा हमारे कंधों पर खूबसूरत पंख नहीं लगे होते

जो हमेशा हमेशा हमें हवा में ही उड़ाते रहें।

जनसत्ता और सबरंग बंद हुए और हर

वक्त घनघनाने वाला धीरेन्द्र अस्थाना के घर का फोन एक दम शांत हो गया। बिछुड़े

सभी बारी बारी वाला मामला हुआ और मुंबई की भाषा में कहें तो धीरेन्द्र को रातों

रात भुला दिया गया।

दिल्ली में जागरण गुप में अपनी

नई नौकरी में जाने तक धीरेन्द्र 8 महीने की एक और बेरोजगारी झेल चुका

था। यह वक्त था उसके आत्म मंथन का और इस सच्चाई को स्वीकार करने का कि

जब तक आपके पास गुड़ होता है तब तक ही चींटे आते हैं।

इस बेरोजगारी ने धीरेन्द्र को एक बार फिर से इतनी विचलित कर दिया था कि उसने इन

सारी चीजों को सिलसिलेवार अपनी लम्बी और महत्वपूर्ण कहानी नींद से बाहर में बखूबी

बयान किया है। इस कहानी का पाठ धीरेन्द्र से सबसे पहले हमारे घर किया था और कहानी

सुनाये जाने के पूरे अरसे के दौरान मैं उस दर्द को बखूबी पकड़ पा रहा था जिससे हो

कर वह इन दिनों गुजरा था।

जब धीरेन्द्र जागरण ग्रुप

ज्वाइन करने दिल्ली जा रहा था तो स्टेशन पर मेरे और कवि मित्र मनोज शर्मा

के अलावा कोई नहीं था। आज शहर छोड़ कर जा रहा था दस बरस तक लगातार शिद्दत से अपनी

मौजूदगी दर्ज कराने वाला एक कहानीकार, दोस्त, संपादक, सुख दुख

का साथी, जिसने कितनों को नौकरी दिलवायी, काम दिलवाया, जिनके

काम किये लेकिन सब कुछ यहीं रह गया था और जब फ्रंटियर मेल ने मुंबई सेंट्रल

स्टेशन छोड़ा तो उसका सब कुछ यहीं छूट गया था। जिस तरह वह दस बरस पहले एक नयी

नौकरी को ले कर होने वाले असमंजस के साथ महानगर मुंबई आया था, उसी तरह

के असमंजस ले कर वह जागरण की नयी नौकरी में जा रहा था।

दिल्ली वापसी भी धीरेन्द्र को रास

नहीं आयी थी। बेशक अच्छी नौकरी थी अब उसके पास, चैलेंजिंग

काम था, नयी पत्रिका थी, अच्छा समूह था, मोबाइल

था, सुविधाएं थीं, देखा भाला शहर था, लेकिन इस बार वह

अकेला था। सारे दोस्त तो वह गुजर क्यों नहीं जाता के जरिये खो चुका था। धीरेन्द्र

ने कई दोस्तों के फोन मिलाये थे लेकिन अच्छा हुआ तुम आ गये। मिलते हैं कभी से

बात कभी भी आगे नहीं बढ़ी। ये एक और आत्म मंथन को दौर था जिसने धीरेन्द्र को एक बार

फिर से विचलित किया और उसे और अकेला किया।

एक बार फिर नौकरी बदली और धीरेन्द्र

एक बार फिर मुंबई में है पिछले डेढ बरस से। इस बार और बेहतर नौकरी है उसके

पास। सुविधाएं और हैसियत भी पहले से बेहतर। यह शोफर ड्रिवन गाड़ी से आता जाता है।

लेकिन इस बार उसने कोई रिस्क नहीं लिया है। पता नहीं, अब भी

उसके आस पास काम मांगने वालों का, या दोस्तों का जमावड़ा होता है या

नहीं। शायद एक बात यह भी है कि अब सब कुछ छापना या न छापना अकेले धीरेन्द्र के हाथ में नहीं, फिर भी

धीरेन्द्र हर शाम अपने घर पर ही गुजारता है। पीता अब भी है लेकिन अपने

पैसों से और घर पर ही और अमूमल अकेले। वह पहले भी कभी कहीं नहीं जाता था, अब तो

किसी भी साहित्यिक आयोजन में बिल्कुल भी नहीं जाता।

अब कुछ और छिटपुट और बातें

धीरेन्द्र के बारे में

• उसे भाषण देना बिल्कुल नहीं

आता। एक वक्त था जब उसने बीए के दौरान अपने फायर ब्रांड भाषणों

से खूब आग उगली थी लेकिन बाद में उसे कभी भी मंच से कुछ कहने किसी ने नहीं सुना।

बेशक लोग बाग उसका सम्मान करने के नीयत से अपने आमंत्रण पत्र में उसका नाम छाप दें

और उसे मंच पर भी बुला लें लेकिन उससे कुछ बुलवा पाना असंभव।

• मुझे याद है नागा

बाबा के निधन पर एसएनडीटी विश्वविद्यालय में एक शोक सभा का आयोजन किया गया था।

उसमें सभी लोग अपने अपने तरीके से बाबा को याद कर रहे थे। धीरेन्द्र को नागा बाबा का

बहुत स्नेह मिलता रहा है। सादतपुर में तो वे पड़ोसी ही रहे थे। जब धीरेन्द्र

से कुछ कहने के लिए कहा गया तो उसने शायद अपनी इधर की जिंदगी का सबसे लम्बा

भाषण दिया होगा। उसने भर्रायी हुई आवाज में कहा – नागा बाबा थे, नागा

बाबा हैं और नागा बाबा रहेंगे। इतना कह कर वह अपनी सीट पर वापिस आ गया

था।

• एक बार मैं

धीरेन्द्र के पास बैठा अपनी डिजिटल डायरी में से कोई फोन नम्बर देख रहा था तो धीरेन्द्र

ने पूछा कि इसमें और क्या क्या सुविधाएं हैं तो मैंने बताया कि दो सौ साल का

कैलेंडर है, कैलकुलेटर है, दुनिया

भर के देशों की घड़ी है वगैर वगैरह। धीरेन्द्र ने तब

अपने जन्म दिन का वार पूछा तो मैंने देख कर बता दिया। धीरेन्द्र ने तुरंत ललिता को

फोन करके बताया। तब धीरेन्द्र ने पूछा कि क्या इससे पता चल सकता है कि मैं 1974 से शुरू

करते हुए रोजाना कम से कम एक क्वार्टर के हिसाब से कितनी शराब पी चुका होऊंगा।

मैंने हिसाब लगा कर बता दिया तो धीरेन्द्र ने ललिता को दोबारा फोन करके बताया कि

अब तक वो इतनी बोतलें शराब पी चुका है। फिर उसने मुझसे पूछा कि अगर हर र्क्वाटर

की कीमत औसतन चालीस रुपये लगायी जाये तो कितने की शराब पी होगी। मैंने गिनकर

बता दिया तो उसने एक बार फिर ललिता को फोन करके बताया। ललिता ने शायद उस तरफ से यही

कहा होगा कि अगर ये सारे पैसे तुम शराब में न उड़ाते तो तुम्हारे पास फलां फलां

जैसा घर होता, क्योंकि धीरेन्द्र ने यहां से कहा था

कि पागल है तू। शराब के हिस्से के पैसे शराब में ही खर्च होते हैं। हर आदमी अगर शराब

न पी कर घर बनाने लगे तो उस घर में बैठ कर करेगा क्या। मैं उम्मीद कर रहा था

धीरेन्द्र से कि वह अगला सवाल ये पूछेगा कि जरा बताना कि इस सारी दारू में से मैंने

अपने पैसों कि कितनी दारू पी है। न उसने पूछा और न मैंने हिसाब ही लगाया।

• धीरेन्द्र की जिंदगी का ग्राफ

देखना बहुत आसान है। उसकी जिंदगी का कच्चा चिट्ठा उसकी कहानियां हैं। उसकी जिंदगी

के सारे उतार चढ़ाव, अच्छी बुरी घटनाएं, हादसे, प्रेम, बेरोजगारियां, दूसरों की (अपनी

कम) बदतमीजियां सब उसकी कहानियों में जस के जस आये है।

• धीरेन्द्र व्यक्ति

और लेखक के रूप में खुद को बेहद प्यार करता है इसलिए उसे अपनी कहानियों के लिए विषय

तलाशने बहुत दूर नहीं जाना पड़ता। उसके सभी प्रेम प्रसंग उसकी कहानियों में देखे

जा सकते हैं। चूंकि धीरेन्द्र ने गिनी चुनी प्रेम कहानियां ही लिखी हैं, इसलिए

उसके प्रेम प्रसंग भी उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। लेकिन मजेदार बात ये रही कि उसके

सभी प्रेम प्रसंगों की खबर ललिता को बराबर रही और ललिता ने इस बात का ख्याल रखा कि

बात कहीं भी हद से आगे न बढ़े। एक आध बार तो ललिता धीरेन्द्र के प्रेम में पागल

लड़की के घर तक जा पहुंची थी कि देखो तुम धीरेन्द्र की जिंदगी में आना चाहो तो बेशक आओ

लेकिन इन दोनों बच्चों को संभालने की जिम्मेवारी भी तुम्हारी। भला ये जवाब सुन कर

कौन लड़की अपने आपको आगे लाती।

• राजेन्द्र यादव जी अक्सर

धीरेन्द्र के प्रेम प्रसंगों को ले कर ललिता से मजाक में कहते हैं कि

धीरेन्द्र के पत्र और पुत्र तुम्हें कई लड़कियों के यहां मिल जायेंगे।

• धीरेन्द्र कहानियों को एक ही ड्राफ्ट

में लिखता है। घर पर या कहीं बाहर जा कर लेकिन एक बार लिख लेने के बाद उसमें

कोई बदलाव नहीं करता। पहला ड्राफ्ट ही आखिरी ड्राफ्ट होता है उसका।

• धीरेन्द्र अपने घर से बहुत

शिद्दत से जुड़ा हुआ है। वह टूटे हुए घर से निकल कर आया था, अब टूटे

हुए घर के बारे में सोचना भी नहीं चाहता।

• पता नहीं धीरेन्द्र के इस दावे

में कितना सच है कि वह घर परिवार की कीमत पर नहीं पीता। उसके जितने भी यार दोस्त, साथी

कहानीकार दारू की वजह से मरे, उन्होंने घर की कीमत पर पी।

• धीरेन्द्र अपने जन्म दिन (25 दिसम्बर)

को ले कर बहुत सेंसिटिव है। वह कई दिन पहले से इस

दिन के लिए योजनाएं बनाता है और सुबह से ही फोन के पास बैठ जाता है। उसकी डायरी

में सिर्फ एक ही नाम के आगे जन्म दिन लिखा हुआ है और वह नाम है धीरेन्द्र अस्थाना।

• धीरेन्द्र को यात्राओं से बहुत

डर लगता है। सुबह उठना उसके लिए लगभग नामुमिकन है। वह ये दोनों काम ही

टालता है। वह किस्मत का धनी है कि उसे हमेशा ही दोपहर से

शुरू होने वाली नौकरी मिली। एकाध बार ऐसा हुआ कि उसे किसी काम से मुंबई शहर (वह

मीरारोड नाम के 40 किमी दूर उपनगर में रहता है) में सुबह

ही पहुंचने की जरूरत पड़ी तो वह रात मुंबई में होटल में ही रुका।

• धीरेन्द्र बहुत संवेदनशील है और

उसे खुश करना और साथ ही नाराज़ करना बहुत आसान है। वह बच्चों की तरह बहलाया जा सकता

है और वह बच्चों की तरह रूठ भी सकता है।

• धीरेन्द्र किसी की भी बात पर विश्वास

कर लेता है और बाद में इसका नुक्सान भी उठाता है।

तो ये है धीरेन्द्र

अस्थाना, जिसे मैं बहुत कम जानता हूं। हमारी

हमप्याला वाली दोस्ती बहुत कम रही है। हम आपस में अपनी बेहद निजी जिदंगी कभी शेयर नहीं

करते। हम बहुत कम मिलते हैं, फोन भी नहीं करते अक्सर। बेशक हर बार

तय करते हैं कि पुरानी दोस्ती के नाम पर ही सही, हमें

अक्सर मिलना चाहिये। हम एक दूसरे की रचनाएं कम ही पढ़ते हैं और अगर पढ़ते

हैं तो उस पर एक दूसरे के मुंह पर रिएक्ट नहीं करते। पिछले तीस पैंतीस बरस से हमारे

इसी तरह की पारिवारिक दोस्ती है। हम दोनों की पत्नियां हम दोनों की तुलना में अच्छी मित्र

हैं। लेकिन फिर भी कहीं लेकिन एक बात है जो हम दोनों को पिछले तीस इकतीस

बरस से जोड़े हुए है वो ये है कि हम दोनों आपस में किसी भी स्वार्थ से जुड़े हुए नहीं

हैं और कभी भी हम दोनों ने एक दूसरे को कोई काम नहीं कहा, न नाराज

हुए और न ही एक दूसरे से किसी किस्म की उम्मीद ही रखते हैं।

यही हमारे इस संबंध का आधार है।

अप्रैल 2004

No Comments